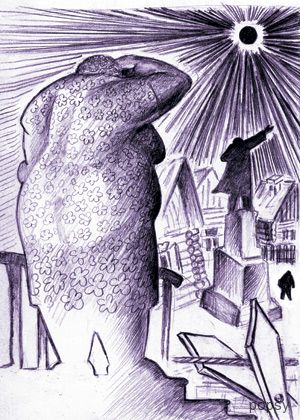

Рассказ Александра Каменецкого описывает машину для самоубийства, изобретенную деревенским кулибиным. Некий аппарат, который поможет человеку свести счеты с жизнью. Дисклэймер: Этот текст не призывает вас пользоваться машиной или убивать себя какими-то иными способами. Искать и изобретать ее не нужно, такая машина существует, это – машина времени.

Александр Каменецкий. Рассказ

Але, есть тут кто-нибудь?

Але, есть тут кто-нибудь?

Приезжий облизнул сухие губы, сплюнул несколько приставших песчинок и с отвращением глянул кругом себя. Безутешно любовались друг другом дешевые водки нескольких сортов — все паленые, решил он.

— Але!

Пахло пылью, разогретой доской и несло из подсобки малосольными огурцами — фирменной закуской горячего августа в средних широтах. Приезжий вытер ладонь о джинсы и громко похлопал по прилавку. Большие счеты с блестящими потными костяшками вздрогнули и сами собой неприятно пошевелились. Дурным голосом, лениво и злобно, забрехала где-то собака. Приезжий подошел к окну, отодвинул рваную внизу занавеску с петухами и, отчаявшись, выглянул наружу. В центре площади не отбрасывал тени гипсовый памятник. Солнце остановилось в зените против макушки доисторического Вождя и сосредоточенно выжигало деревню. Напряженные контуры предметов дрожали и расплывались в воздухе, так что о простой бутылке водки, мусорном ведре или радиоприемнике можно было подумать все что угодно. Приезжий освежил юную плешь прохладной гигиенической салфеткой. Он трудно дышал и вполголоса ругался матом. Гнилым апельсином пахла ароматизированная салфетка Kleenex.

— Мужчина! — позвали из-за прилавка.

От неожиданности приезжий резко обернулся, отчего закружилась голова, и мир тяжело ухнул в тартарары. Никто этого не заметил. Дородная женщина с пунцовым апоплексическим лицом лила себе на темечко воду из пластиковой бутылки. Ее пестрый ситцевый халат, намокая, так облепил груди и живот, что для них у приезжего даже не нашлось подходящего слова.

— Где вы ходите? — возмутился он. — Я уже целый час жду.

— Ну и что, — без выражения ответила женщина и бросила пустую бутылку себе под ноги.

— Я из города, — сказал приезжий. — Мне по делу. Хочу спросить кое-что, а вся деревня как будто вымерла.

— К председателю? — она провела обеими руками по халату, отжимая воду. — А его нет. Дочка одна дома. Хотите, идите к дочке.

— Я из Москвы, — разозлился приезжий, — вот откуда. Я не хочу вашу дочку. Дайте попить, что ли. Пожалуйста.

— Эк вас занесло, — продавщица посмотрела на него недоверчиво, словно сомневаясь, есть ли еще какая-то Москва на свете, и где она, если есть. — К нам такие не ездют.

К нам вообще никто не ездит. А вода там, на дворе, в колонке.

Приезжий решил, что скорее всего упадет в обморок. Несколько мух сели ему на плечо и скреблись. Голова пахла гнилым апельсином.

— Родная, — прохрипел он, — Москва — это хрен знает где. У меня сломалась машина, и я сел в электричку. Хотите, я подохну уже здесь?

— Такая жара, прямо не знаю, — ответила женщина. — Сто лет не было такой жары, — она помолчала, собираясь с мыслями. — Сто лет такой не было, говорю.

Приезжий бессознательно заменил одно из трех «такая» на более подходящее слово и подумал, что становится, наконец, профессионалом.

— Где все? — он слизнул струйку пота, скатившуюся ко рту. — Ни одной живой души.

— А и нету почти никого, — согласилась продавщица. — В деревне сейчас кто жить хочет? — она махнула рукой и не стала продолжать.

Замолчали, подумав о разных вещах. Приезжему, например, понравилась двусмысленность фразы. Женщина достала вторую бутыль с водой, отхлебнула и снова полила на себя, а остаток протянула приезжему:

— На, попей.

Воду он взял, но пить побрезговал.

— Мне нужен Тимофей Игнатьевич Ганечкин, — приезжий с хмурым интересом наблюдал крупную каплю, собравшуюся на пупырчатом подбородке продавщицы.

— Так бы сразу и сказали, — капля сорвалась и убежала между грудей, ловко обогнув бородавку. — Прямо надо идти до конца, затем налево через поле. И там будет такой дом. А на кой вам этот?

— Нужен, — ответил приезжий.

— А-аа, — женщина зевнула. — Он прибитый.

— Вот именно, — сказал приезжий, — то, что надо. До свидания, за воду спасибо.

— Бывай, — донеслось уже из-за спины.

Первое, что он сделал, это добрался до колонки, открыл воду и сунул голову под твердую струю. Ему понравилось. Затем надел курортные, в пол-лица, очки Gucci, плюнул под ноги, взвалил на плечо тяжелый фотографический кофр и побрел. Вначале, чтобы занять себя, он размышлял о том, что памятник на площади служит чем-то вроде солнечных часов на тот случай, если цивилизация уйдет из этих мест насовсем. Потому, наверное, Вождя и берегут на черный день, это особое решение дальновидных властей. Его собственный, привезенный из Лондона Longines показывал половину первого, и нужно было поспешить. Затем пришли мысли о Москве и о работе, о скором возвращении в устоявшийся бесстыдный мир и о кондиционере. Долго думать обо всем этом не получилось, и приезжий постарался настроить свой мозг на привычную игру, бормоча вполголоса:

— Так-с… допустим, Levi’s… на s — Sodium… на m — Madoc, херовое, в сущности, тряпье, c — Colin’s, еще хуже, и линяет будь здоров, s — Shevignon, это другое дело, n — Nike, e — Ecco, o… как его… кислород… а, Oxygen, снова n — Naf-Naf, f — пусть будет Fila, а — что у нас на а? Ничего не подходит, зараза… Air Wear — не фирма, это торговая марка Dr. Martens… ладно, пусть будет Air Wear. Дальше: Reebok — Kookai — Icono, хорошо пошло, на о… разве что Omat, дерьмо турецкое, но мы его покроем Texas Jeans — Sisley… ох, на y даже не знаю. Что же такое есть на у?

Запищал мобильный телефон. Приезжий беспокойно огляделся, но из живых существ увидел только курицу, которая не шевелилась.

— Да, — сказал он в трубку, сильно поморщился, выслушав ответ, и прошелестел, как человек, страдающий зубами: — Катя, тебе лечиться надо. У психиатра, ясно?

И больше он уже ничего не говорил, а только молча шагал и думал, что за все на свете надо платить, только такса никогда не известна наперед, не дают торговаться и не устраивают распродажи.

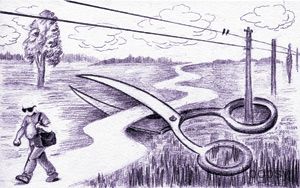

— Нет, — бормотал приезжий, пересекая широкое, стоящее под паром поле, — жить — это… вроде как…

Тут он остановился, торопясь достал блокнот и записал прилетевшую формулу: «Жить — все равно что покупать доллары с рук». Улыбнулся евангелической точности написанного и шепнул себе, что становится профи. Следовательно, на одной чаше весов лежали уже вполне приличные и ценные вещи: хорошая, модная профессия, успех и перспектива, а на вторую чашу, чтобы уравновесить благодать, заработанную хребтом и потом, положат… окончания фразы приезжий еще не знал, и предчувствия у него были самые скверные.

У калитки, слегка заваливаясь набок, стоял корявый рябой мужичонок лет сорока с осмысленным, хотя и ничего не выражающим лицом, чумазый и небритый. Он был в огромной потной майке, черных трусах до колен и бос. На мужичонке не осталось сухого места, и густой козлиный дух перекрывал все прочие запахи, какие обыкновенно бывают за городом. Великолепный, решил приезжий, превосходный экземпляр. Главное, чтобы не припадочный, припадочных он боялся.

У калитки, слегка заваливаясь набок, стоял корявый рябой мужичонок лет сорока с осмысленным, хотя и ничего не выражающим лицом, чумазый и небритый. Он был в огромной потной майке, черных трусах до колен и бос. На мужичонке не осталось сухого места, и густой козлиный дух перекрывал все прочие запахи, какие обыкновенно бывают за городом. Великолепный, решил приезжий, превосходный экземпляр. Главное, чтобы не припадочный, припадочных он боялся.

— День добрый! — приезжий помахал экземпляру рукой.

— Здравствуйте вам, — тихо ответил экземпляр, не сводя глаз с далекой точки у горизонта и механически одергивая майку. Вид у него был смирный и даже порядочный, багровое от солнца лицо отекло в меру, так что пил он, наверное, меньше других, — сумасшедшие вообще пьют мало, им хватает.

— Тимофей Игнатьевич? — спросил приезжий.

— Кто вы? Что вам нужно? — неожиданно громко, как спросонья, вскрикнул Ганечкин, попятившись.

Приезжий взял себя в руки и протянул ему сиреневое редакционное удостоверение.

— Надо же, — как будто успокоился тот, разглядывая пластиковый четырехугольник с хорошо известным всей Москве логотипом, даже слишком хорошо известным. — Почти инопланетянин.

— Действительно, — приезжий пожал плечами. — Всего каких-нибудь сто километров…

— Добро пожаловать на планету Земля, — пригласил Ганечкин. — Вы, наверное, совсем не такой ее себе представляли?

Приезжему вдруг захотелось закончить все поскорее.

— Мне вас рекомендовали, — сказал он. — По поводу изобретений.

— Ах, Боже мой! — Ганечкин наконец-то пришел в себя и перепугался. — А я в таком виде. Тотчас переоденусь, а вы идите в дом, в дом!

Приезжий без энтузиазма прошел в комнату, заваленную книгами и барахлом. Над неубранной постелью висела репродукция Брейгеля Старшего с изображением Вавилонской башни. Он огляделся по сторонам, поежился, сказал только «пс-с-сс» и поставил кофр на стол, припугнув тараканов. Достал бутылку смирновской, копченую колбасу, консервы, чай, сахар, сигареты. Потом диктофон.

— Это вам, — кивнул на продукты.

— Не стоило бы, — сухо сказал Ганечкин, на котором теперь был серый костюм в клетку, недавно травленный от моли, — и не смею отказываться. Гордость в моем положении неуместна. А чем, напомните, вызвал интерес?

Приезжий беззлобно улыбнулся, но сразу понял, что со стороны это выглядит иначе.

— Да вот… пишем о таких, как вы… я закурю, пожалуй… о людях, в общем, необычных, странных, — приезжий подумал, чего бы еще сказать. — Наших российских кулибиных, — нашлось словцо. — Ведем рубрику в журнале. Так что надолго не задержу.

Мобильник пискнул, приняв SMS, но приезжий сдержался.

— На всю страну, короче, прославим, — и потянулся к диктофону.

Он мог бы еще добавить, что в столичных журналах сейчас большая мода на дураков — веяние времени.

— Вот оно что! — Ганечкин просиял и угостился сигаретой Kent. Затем сказал, смущенный: — Имя мое Тимофей Игнатьевич Ганечкин, 42-х лет, холост. Происхожу из здешних крестьян, но к сельскохозяйственным занятиям равнодушен. Тружусь на ниве педагогики в местной школе, преподаю точные науки, в их числе математику, физику, биологию и родной язык. Питаю свободную душевную склонность к философии и изобретательству, — он захлебнулся дорогим незнакомым дымом и долго кашлял, благодарно глядя на приезжего. — Изобретаю с детства и достиг успехов. Имею авторские свидетельства и могу показать. Обратил на себя внимание журнала «Техника молодежи», от которого имеется письмо. Ныне же незаслуженно забыт и пребываю в безвременье.

— Что ж так? — с пониманием спросил приезжий.

— Поскольку питаю философские взгляды на происходящее, — Ганечкин развел руками. — Что весьма сказывается. Ведь нет ничего проще, нежели изобрести, допустим, какой-нибудь мотор или ветродуйку. Я же пытаюсь предложить нечто ценное в широком творческом смысле.

Приезжий с удовольствием подумал, что монологи сумасшедшего изобретателя лучше всего давать большими кусками без купюр. И сказал при этом:

— Давайте к делу, если можно. Есть у вас что-нибудь вещественное? Или, там, чертежи, схемы?

— Тут вы попали в точку, — заволновался Ганечкин. — В нашей глуши не то что простенький транзистор, пилку для ногтей, и ту достать негде. Я вам дам список, что нужно прислать из Москвы, ладно? Но ведь главное — замысел, совокупность образов. Разве нет?

— Можно посмотреть на эту совокупность? — спросил приезжий. — И сфотографировать?

— Да! — коротко и гордо ответил Ганечкин. — Следуйте за мной.

Они прошли в сарай. В центре, среди запасов металлического лома, стояло нечто размером с газовую плиту, накрытое чистой простыней. Изобретатель благоговейно замер.

— Объединить науку и философию мечтали лучшие умы человечества, — сказал он. — И мне, поверьте, тоже порою видится нечто грандиозное, недоступное воображению и чертежу. Но, боюсь, сие превышает мои скромные способности, — на этих словах он сдернул простыню. — Видите: Машина. Для нее еще нет подходящего названия, и я зову ее просто Машиной. Конечно, вам придется сделать скидку на предельную скудость технических средств… К примеру, отсутствует элементарный монетоприемник, ведь сейчас ничего не бывает бесплатно… — тут Ганечкин сбился и умолк.

Приезжий видел перед собой переделанный корпус старой стиральной машины, на верхней плоскости которого алой краской был намалеван круг с жирной точкой посредине.

— Как это у вас работает? — спросил он и вздохнул.

— Очень просто, — охотно ответил изобретатель. — Кладете голову сюда, так, чтобы ушная раковина приходилась точно по центру изображенной окружности, бросаете монету и нажимаете кнопку. Кстати, я пока не определился со стоимостью услуги, поэтому должен быть предусмотрен еще и приемник для купюр. Притом поскольку, я надеюсь, моя Машина будет экспортироваться в зарубежные страны, к оплате должны приниматься различные кредитные карты. Но все это — дело будущего, я вам скажу… Или вообще — продать бы идею японцам, они сами обо всем позаботятся. Не то, что наши.

— Вы не патриот, — усмехнулся приезжий. — А что будет, если кнопку нажать?

— Страшный электрический разряд проникает прямо в мозг, — пояснил Ганечкин. — Нужно, конечно, произвести еще некоторые расчеты, но сам принцип понятен. Смерть наступает моментально и безболезненно.

— Что вы сказали? — приезжий отшатнулся и едва не выронил диктофон. Ему вдруг стало холодно.

— Простите, забыл уточнить, — всплеснул руками изобретатель. — Машина предназначена для быстрого, безболезненного и доступного каждому ухода из жизни. Выполнена в форме уличного автомата. Я слышал, за рубежом в таких автоматах продают сигареты, мороженое и даже… — тут он понизил голос и зарделся, — эти, одним словом… презервативы.

— И в Москве продают, — механически пробормотал приезжий. — Уже давно.

— Удивительно, — Ганечкин вдруг загрустил, — просто удивительно. В мире происходят грандиозные перемены, можно сказать, передвигаются континенты, а мы живем тут, как робинзоны… Не с кем даже обсудить прочитанную книгу.

— Послушайте, послушайте! — закричал приезжий. — Как вам вообще могла прийти в голову такая идея? Это же патология, это же ни на что не похоже!

— Ах, — вздохнул Ганечкин и посмотрел далеко в сторону, как будто там расстилались поля и перелески одному ему видимой земли, — разве вы не знаете, как часто хочется нам расстаться с жизнью? Как остра бывает эта потребность: сейчас же, самую сию минуту мигом прервать все мучения и опрокинуться в бездонный покой! Посмотрите на людей: они хватаются за жизнь ради бессмысленной привычки, ради самого хватательного рефлекса, унаследованного от приматов. — Тут он вскочил, выхватил с полки книгу и прочитал: — «Практически овладеть смертью — значит практически овладеть свободой. Тот, кто научился умирать, разучился быть рабом». Так считает мой любимый Монтень. Неужели вы будете спорить?

— Занятно, — процедил приезжий, — весьма занятно. Далеко пойдете с такими рассуждениями.

— Трудно наложить на себя руки! — возбужденно выпалил Ганечкин. — Животный страх, боязнь физической боли, социальные и этические предрассудки… И потом инструментарий, всяческие неизбежные приготовления. Так, например, огнестрельное оружие доступно далеко не каждому, хотя и весьма благородно было бы пустить себе пулю в висок, как военнослужащий или Маяковский. Петля, бритва отталкивают своей искусственностью, а утопиться или выброситься из окна — это, извините, вообще на любителя.

— Знаете, — вдруг ни с того ни с сего сказал приезжий, — у меня один приятель под поезд попал. Встретил грудью электричку.

— Мужественный был человек, — мечтательно проговорил изобретатель. — Я тоже с поездами в особых отношениях. Иногда вот стоишь на платформе теплым летним вечером, накрапывает дождик, грибами пахнет… Сверчки поют, рельсы поблескивают… Издалека электричка: ту-у-у! ту-у-у! Подходишь к краю перрона, она тебя фарами слепит. Чего, казалось бы, стоит сделать один маленький шажок вперед, как сказано у классика: «Туда, туда, на самую середину!» Но не могу. Так что ваш товарищ сильный характер имел.

— Да нет, — глухо возразил приезжий, — это он по пьяни.

Вернулись в дом, открыли водку, консервы, нарезали колбасу.

— Ну что, — Ганечкин поднял стакан, — за успех науки?

— Будем здоровы, — ответил приезжий.

Водка кончилась быстро. Ганечкин еще бегал за самогоном, принес помидоры и лук, пытался разобраться в конструкции цифрового «Никона». Жара спадала, и дышалось уже легко. В комнате пахло свежими овощами и чем-то таким, чего никогда не встретишь в городе. Приезжий, долго и тяжело молчавший, опрокинул в рот остатки самогона, зажевал луком и сказал:

— Я бы тоже сам… если честно… хоть сейчас. Просыпаешься утром, и такая муть берет, что хоть вешайся. Как будто попал в чужую страну без денег, без документов, без языка… Стоишь у окна, глазами хлопаешь и ничего не можешь понять. Все чужое, все чужие… Потом идешь, конечно, на работу, голова проясняется, что-то делаешь, с кем-то беседуешь, шутишь… Вечером поедешь, например, в клуб, покуришь чего-нибудь или понюхаешь, и вообще хорошо. А наутро опять — такая досада! И так каждый день. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, — серьезно ответил Ганечкин.

— Как будто два человека во мне, — продолжал приезжий. — Одному нужны деньги там, или женщина, или какие-нибудь там ночные разговоры на кухне, а другому — черт его знает. Он, по-моему, вообще здесь жить не хочет. Он нигде не хочет жить, его все это сильно не устраивает.

— Вот как! А я думал, у таких как вы, столичных, все хорошо.

— Лучше не бывает.

Он уронил голову на руки и неожиданно для себя, от жары и выпивки, провалился в глубокий ослепительный сон. Ему привиделась страна, где второй «он» чувствует себя дома, а вокруг нее клубились туманы невыносимого стыда за то, что этот «он» мучится в его теле, как запертый в чулане ребенок, плачет и зовет на помощь, но никто его не слышит, никто не придет и не отопрет дверь. Приезжий понял, что становится детоубийцей, и проснулся. Прошел час, может быть, два или три. Ганечкин протягивал ему мобильный телефон и теребил за плечо.

Он уронил голову на руки и неожиданно для себя, от жары и выпивки, провалился в глубокий ослепительный сон. Ему привиделась страна, где второй «он» чувствует себя дома, а вокруг нее клубились туманы невыносимого стыда за то, что этот «он» мучится в его теле, как запертый в чулане ребенок, плачет и зовет на помощь, но никто его не слышит, никто не придет и не отопрет дверь. Приезжий понял, что становится детоубийцей, и проснулся. Прошел час, может быть, два или три. Ганечкин протягивал ему мобильный телефон и теребил за плечо.

— Тут вам звонили… несколько раз… я не мог добудиться, и это… — он повертел в руках серебристый коробок, — в общем, снял трубку. Думаю, может, что-то срочное, по работе…

— И чего? — мертвым голосом спросил приезжий.

— Звонила женщина… сказала, что не желает вас больше видеть… в чрезмерных выражениях изъяснялась.

— Бывает, — хмыкнул приезжий и протер глаза.

Ганечкин внезапно ожил и засуетился:

— М-мм… это… самый подходящий момент… я же чувствую… и потом, не станет ли это лучшим выходом… поверьте, все работает безукоризненно… притом, надо же когда-нибудь испытать, составить техническую характеристику… провести, так сказать, эксперимент, опыт… лучшего времени и не найти, покуда не включился первобытный инстинкт самосохранения… я же чувствую… храбрость и решительность самурая, путь белых облаков… Вспомните вашего друга.

— Ну, раз так, — приезжий тяжело поднялся, покачиваясь, — чего зря языком трепать.

На нетвердых ногах он вошел в сарай и захлопнул дверь прямо перед носом изобретателя, заложив ее на щеколду. Сдернул с Машины простыню и раздраженно ткнул шнур в розетку. Сбоку загорелась красная лампочка. Затем подумал о тысячах людей, которые могли бы купить себе легкую смерть на ближайшем углу по кредитной карте в уличном автомате. Порадовался за них. Вздохнул о ненаписанной статье, которую уже успел озаглавить. Положил голову в круг — так, чтобы грубо намалеванная точка приходилась строго напротив ушного отверстия. Прижал ладонь к комнатному электрическому выключателю, который служил роковой кнопкой, и принялся твердить про себя, как молитву:

— Diesel — Lotto — Omat, дерьмо турецкое… на t — Tigercat… снова t — Turbo — Oxygen — Nike… уже было… Neckermann — это каталог, Nuts — шоколадка… умирая, надо думать о приятном… пусть будет Nuts — и всей ладонью надавил на выключатель. … … … … …

Затем второй раз.

Третий…

Распрямился и пнул Машину ногой. Красная лампочка погасла. Взвалил на плечо тяжелый фотографический кофр, надел курортные, в пол-лица, очки Gucci, аккуратно отворил дверь сарая и побрел через поле в сторону железнодорожной станции. Сзади неслись сдавленные рыдания Ганечкина:

Распрямился и пнул Машину ногой. Красная лампочка погасла. Взвалил на плечо тяжелый фотографический кофр, надел курортные, в пол-лица, очки Gucci, аккуратно отворил дверь сарая и побрел через поле в сторону железнодорожной станции. Сзади неслись сдавленные рыдания Ганечкина:

— Живем здесь, как робинзоны… паршивого трансформатора достать негде… что я вам, Кулибин, прости Господи?! У меня есть список, что нужно купить в Москве, вернитесь, пожалуйста, возьмите, а?..