Фантазия редактора на тему творчества. Помнится, за этот текст меня похвалили, вся моя немногочисленная редакция. Тут я отжёг в псиоаналитическом ключе, можно сказать – второе слово редактора в “творческом” выпуске журнала

Евгений Власов

Евгений Власов

Творчество, как преодоление непереносимости жизни

Обязательное условие акта творения есть не что иное, как божественная скука и невыносимость пустоты. Пустота есть привыкание к полноте, к населенности и предметному разнообразию. Вокруг много всего и всех, но оно и они, ставшие обыденностью, скучны, и до неузнаваемости воспроизводятся. Каждый день, каждую минуту. Так, порою, кажется, что даже во сне все повторится. Все повторится даже после смерти.

И, конечно, после рождения.

Как-то раз преподаватель в Школе Юных допустил совершенно непедагогичное высказывание. Он поглядел на оживление аудитории 15-летних, а оно было необъяснимо, и сказал: «Нет ничего нового. Вы задаете те же вопросы, и говорите то же самое, что и ваши предшественники. Вы возбуждены обыденностью, и даже не можете представить, как все это мне надоело. Одни и те же лица. Одни и те же вопросы. Как в страшном сне. Все повторится, и через год на вашем месте будут сидеть другие, и, как это ужасно, они будут задавать все те же вопросы…»

Зрелое творчество – пробежки от обыденности, как шарик на резинке, и хочется его толкнуть, как можно дальше. Как ненаказуемое и несвященное, садистически достоверно описанное убийство, которое никогда не произойдет, потому, что его автор убивает только комаров летом и тараканов зимой, да и тараканов то уже нет. Как вычурное сексуальное насилие и беззаконие. Но шарик все равно вернется обратно.

Творчество, как достижение недостижимого

(c) Petr Joukov

Инвалиду, да пробежаться бы, да так, чтобы в лицо ветер, да по лицу ветками. Чтобы о корни споткнуться, и быстро перебирая ногами, не упасть, удержаться. Промокнуть под дождем. Выковыривая ногтями камень, получить профиль президента. Я никогда не буду капитаном, я не знаю глубины каналов, но я обеспечу проход корабля по всем шлюзам, и по речной воде проведу свою боеготовую Аврору прямо к Суфийской набережной. У меня уже есть карта.

Выживу в эпицентре ядерного взрыва, или прямо в месте удара метеорита, прикрывшись только крышечкой от чайника, в котором вся вселенная могла бы поместиться, мне очень просторно. Меня выдавит, да через решеточку, да через узкий носик, но я, как ртуть, соберусь вместе и пройдусь, посмотрю, какие будут разрушения. Я посмотрю, как будут идти дожди, как образуется почва, и на оплавленной пустыне опять будет зацветать жизнь, и сосед, наконец, перестанет хвастаться, что зарабатывает он гораздо больше, чем я, который обошел уже целых два крупнейших издательства, и сборник рассказов никто не захотел напечатать.

Я стану великим писателем, художником, режиссером и сниму такой фильм, что сразу заработаю в тысячу раз больше соседа, и все женщины будут плакать. И мужчины, суровые мужчины с бритыми затылками, маленькими глазами – тоже заплачут, и будут размазывать грязь по своим небритым щекам, и выпьют от чувств. Все женщины и все мужчины, заплакав, тут же станут моими. И животные и растения – тоже.

Творчество, как создание абсолютно нового

Стать ученым и создать самый твердый материал, самую текучую жидкость. Сделать из самого твердого материала стакан и наполнить той жидкостью, выпить. Засветиться неземным голубым светом, отвердевая, фрагментарно цифруясь, перейти прямо в провода и оказаться бы везде и увидеть все, и запастись увиденным надолго. Я теперь все видел, все знаю, и точно смогу отличить новое от старого.

Запершись за найденной самой прочной дверью, в самом тихом месте, я вспомню все, оно смешается, и родится новое. Как комбинация уже увиденного и старого. Нет, не годится. Не получится. Тогда – выделить область своего интереса, определить в ней самое важное, самый резкий вызов реальности, самую трудную задачу, и чтобы всем хотелось узнать ее решение. И вот, когда я решу ее, вот это будет мое новое. Только бы успеть. Чтобы кто-то взаперти не опередил, не открыл того же самого.

Причины

Поиск. Поиск удовольствия. Что бы ни говорили, удовольствие во главе творчества. «Я не могу отказать себе в этом удовольствии». Можно отречься от денег, женщин и пространств, наполненных деньгами и женщинами, и придумать. С детского воспитания определяется способ получения удовольствия, сложность этого способа. Разные слои этих способов как листья луковицы, расположены вокруг меня. Верхний слой контактирует с реальностью, он сухой, тонкий и прочный. Снимем его, и начинается контакт, обмен информацией и попытки получения удовольствия. Верхний слой, он самый большой, он определяет самый сложный изощренный способ, чем глубже, тем проще способ.

Поиск. Поиск удовольствия. Что бы ни говорили, удовольствие во главе творчества. «Я не могу отказать себе в этом удовольствии». Можно отречься от денег, женщин и пространств, наполненных деньгами и женщинами, и придумать. С детского воспитания определяется способ получения удовольствия, сложность этого способа. Разные слои этих способов как листья луковицы, расположены вокруг меня. Верхний слой контактирует с реальностью, он сухой, тонкий и прочный. Снимем его, и начинается контакт, обмен информацией и попытки получения удовольствия. Верхний слой, он самый большой, он определяет самый сложный изощренный способ, чем глубже, тем проще способ.

Неудачная метафора. Нужно открыть поверхность каждого слоя для контакта, и поэтому лук придется резать. Опять слезы.

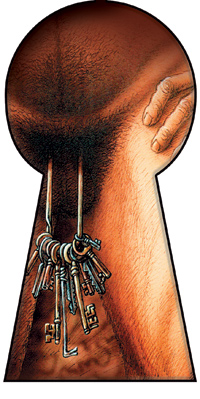

Я могу найти ключ. Как Буратино. Только бы найти его. И вынуть. И вставить, в сокровенную скважину, скрытую иллюзией еды, как самого простого способа получить удовольствие.

А может быть, как приманки? Если бы Толстой рассказывал сказку для совсем взрослых, Буратино пришлось бы протыкать эти разные холсты, которые слоями своими скрывают ту дверь. Помните, что первое после «рождения» съел этот деревянный герой? Конечно, луковицу.

Все ключи творчества на поясе. Точнее – ниже пояса. Это грубая, и редукционистская метафора, но никто не придумает лучше. Достать ключ, и по-своему, креативненько так. В скважину его, и повернуть, пока не щелкнет хотя бы два раза.

Нет ничего проще такого творчества. Новый человек никогда не повторит тех, кто были.

Чтобы женщина могла написать так же, как мужчина, ей нужно зашить вагину, и прирастить кое-что еще. Но только женщина может сотворить человека, и телесно, и послетелесно.

Люди всегда издевались друг над другом. Они ставили друг в друга в невыносимые условия. Порою, и в отсутствии насильника, кто-то вдруг оценивал свои условия, как непереносимые. Того насильника можно с легкостью вытащить из прошлого. Так начиналось творчество. Так получалось новое. Так появлялось решающе-важное. Если все полюбят друг друга, настанет равенство и братство, творчество тут же закончится. Пусть издеваются, лишь бы не убивали.

Любите творца

Основное в психологии творчества – это разделение мозга на два полушария, правое и левое. Правое – это целое, а левое – это части. Части правого. У людей творческих масса мозга прямо пропорциональна невысказанному, а потом уменьшается. И поэтому стоит попробовать чаще двигать левой рукой, прыгать на левой ноге, жевать на левой стороне челюстей, печатать левым пальцем, и обрящете.

Основное в психологии творчества – это разделение мозга на два полушария, правое и левое. Правое – это целое, а левое – это части. Части правого. У людей творческих масса мозга прямо пропорциональна невысказанному, а потом уменьшается. И поэтому стоит попробовать чаще двигать левой рукой, прыгать на левой ноге, жевать на левой стороне челюстей, печатать левым пальцем, и обрящете.

В результате мозг загорает. Из фенилаланина получается допамин и Паркинсон. Сын Паркина или его сон. Синапс накапливает допамин и венец – все меньше пространства и уже круг. Все меньше аудитория. Кафедра и трибуна. Все уже придумано и сообщено. Нарастает страх, и для того, чтобы по-новому взглянуть, по-своему, уникально. Повторение мать. Все пронизывают энергетические поля, разве вы не знаете? Код? Все уже было и этот страх. С-трах и V-трах, Curriculoвитальный испуг. Пук.

Нужно еще над чем-нибудь надругаться и нарушить. Подглядеть, позавидовать и по-настоящему разозлиться на Фрейда. Так, чтобы побагровело. Тело и его аура в кармическом свете есть ничто. Нечто расплывается и увеличивается, как снежный ком. Нежный. Ласкающий весенними лучами шероховатый ствол клена и понесло, а куда? Куда лучше сидеть на скамеечке и пить пиво, и болтать. Болтать ногами эту мутную воду, что никак не утекает, потому, что засор. А вы знаете, что это смысл? Смыл с нечистых рук нечистых на руку? И намыл он золота?

Муза

Золото слов, песок пустой породы, и она лила воду, лила, а он совершал аккуратные круговые движения , и волна по кругу деревянной плошки взмучивала частицы, и осталось на дне плошки то, что должно остаться… Она стояла сбоку справа, и улыбалась, внимая сиянию открытым сердцем. Она любила его, но постоянно уходила, когда он оборачивал голову, чтобы хоть краем глаза разглядеть ее лицо, поймать ее взгляд и удержать ее подольше.

Ему казалось, что он разговаривает с ней, объясняет ей что-то, но ей не нужны были его объяснения, она понимала и принимала его страницы полностью, вместе с песком его золотых слов. Свернутые бумажные фунтики с отмеренными массами слов он относил своему издателю, который знал об этой женщине, думал о ней, и даже, вроде бы, уловил ее взгляд справа, и написал тогда удачное предисловие, но потом времена поменялись, или люди поменялись, а времена – после… Книжки стали печатать без предисловий.

Издатель был лыс. Как-то раз приходил к нему хороший поэт. Принес он свои фунтики, все трухлявые, и как будто обожженные невидимым светом изнутри. Все рассыпали тогда по редакции, ничего напечатать не смогли. Долгое время специальные люди в одежде из просвинцованной резины мыли редакционный пол, стараясь понизить уровень радиации в помещении. Издатель стал терять волосы.

Современная муза совсем не выглядит, как человек. Когда писатель или поэт поворачивает голову направо, пытаясь ухватить ее взляд, он видит все, что угодно, только не женский образ. Он видит обыденные дни и пистолеты. Видит убегающие автомобили и стены ресторана. Видит борщ и свою несвежую рубашку, которая теперь безвольно висит на стуле. Сидит он, стучит по клаве и все время оборачивается, крутит головой. Ноет натруженная шея, и муза, давно потерявшая лик, поселяется слабым свечением где-то рядом с гиппокампом.

Все чаще современный писатель наблюдает множественные скелеты муз умерших классиков. Истлевшие волосы касаются правого плеча. Писатель вздрагивает, и съеживается, щелчки слышны все чаще. Чаще.

Пожелаем, чтобы они не прекратились никогда, и уйдем тихонько, неплотно прикрывая дверь, чтобы было ему, чем дышать…